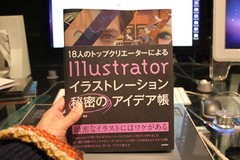

「イラストレーション秘密のアイデア帳」という書籍が2月23日、技術評論社から出版されます(編著/アレフゼロ)。私、オーテマも6ページほどを割いて最新作のメイキングを解説しています。イラストレーターというソフトを使ってイラストを描く方へ向けての専門書なのですが、こうしたHOW TO本に登場するのは久しぶりです。1993年に初めてマックを導入したとき、イラストレーターのヴァージョンは「3」でした(現在は15)。当時はまだ作業画面とプレビュー画面を同時に表示出来ず、ウインドウを二つ立ち上げて、比較しながら仕事をしていました。年輩のデザイナーの方には「イラストレーター(という職業)がイラストレーター(というソフト)を使うのって、何かオカシイね」と言われた記憶があり、シャレで登場した様な認識を持たれていた時代もありました。しかし今では業界標準ですね(若い人は「イラレ」と表現している様ですが、これには違和感のある世代です)。フォトショップの様に、拡大するとグリッドの情報になってしまう世界(いわゆるペイントツール)とは異なり、イラストレーター(いわゆるドローツール)には、何か簡潔な、混じりっけのない空気がある。イラストレーターに出会った瞬間「これだよコレ!」と、それまでアクリル絵の具でフラットな画面を作るのに苦労していた自分を解放してくれたんです。絵の具をムラなく塗り重ねる作業は、イメージがその行程の先にある自分にとっては時間の無駄遣いでしかなく(ある意味、塗り重ねも意味があるんですけど)クリエイティブな領域とは言い難かった。出会って以来、家族と向かい合う以上の時間をこのソフトに費やしてきました。今回の書籍では、そのテクニックのほとんどが紹介されています。昔から特に機密情報的な技術は全くありませんから、いくらでも伝授したいと思っているんです。本ブログに投稿してくれている田中英樹氏や、仲間の久保誠二郎氏も登場しています。一家に一冊、如何でしょうか。

光のシャワー(と、敢えて呼びたい)を抜けると、薩摩富士と呼ばれる開聞岳が見えてきます。お茶畑に無数に建つ「霜よけファン」が、宇宙人との交信をしている様に思えてなりません。

光のシャワー(と、敢えて呼びたい)を抜けると、薩摩富士と呼ばれる開聞岳が見えてきます。お茶畑に無数に建つ「霜よけファン」が、宇宙人との交信をしている様に思えてなりません。 オーテマハウスから50キロほどの道のり・・・首都圏で言うと、東京から鎌倉の距離とほぼ同じですが、すれ違う車は殆どなし。マーケティング的には絶対に成り立たないでしょうけど、こんな場所にポツンとカフェがあれば絶対に日本一カッコイイ店舗になりうると思います。先日、

オーテマハウスから50キロほどの道のり・・・首都圏で言うと、東京から鎌倉の距離とほぼ同じですが、すれ違う車は殆どなし。マーケティング的には絶対に成り立たないでしょうけど、こんな場所にポツンとカフェがあれば絶対に日本一カッコイイ店舗になりうると思います。先日、