庭木を剪定する際に、絡まっていた奇麗な植物。くるっと丸めてリースに変身させました。僕が作ったのではないのですが、思い通りには曲がらなかった模様。そこがいいですね。お金をかけてリースを調達した事もあるんですが、思いがけず今回は自然のものを代用出来ました。何て言う植物なのか調べてみたところ「つるうめもどき」という事が判明。やはりこのようなカタチで利用している人も結構いらっしゃる様です。

庭木を剪定する際に、絡まっていた奇麗な植物。くるっと丸めてリースに変身させました。僕が作ったのではないのですが、思い通りには曲がらなかった模様。そこがいいですね。お金をかけてリースを調達した事もあるんですが、思いがけず今回は自然のものを代用出来ました。何て言う植物なのか調べてみたところ「つるうめもどき」という事が判明。やはりこのようなカタチで利用している人も結構いらっしゃる様です。

鹿児島銀行の季刊誌「愉々家(ゆゆか)」のvol.19(2013 WINTER)号でオーテマハウス(自宅)+タイムトンネル(アトリエ)を取り上げて頂きました。鹿児島に移住して、来年ではや15年目に突入です。おかげさまで、毎年、暮らし方についていろんなメディアの方に取り上げて頂きました。今や、作品よりも生活や住宅を見せた方が驚かれる割合が高くなっており・・・少々戸惑っているところもあります。敢えて「生活臭を漂わせない」という雑誌の主旨に基づいて、こちらも歩調を合わせた時もありました。仕事柄、そういう姿勢は嫌いではありません・・・むしろ好きと言った方がいいかも。誤解が誤解を生んでいく方が、いろんな人に「自分のこと」や「鹿児島での田舎暮らし」のことを知ってもらえるから。今回のケースは「鹿児島で住宅を建てたい!」と思っている方が、鹿児島銀行から融資を受ける際に手に取るようなフリーペーパーです。ですので、クールな住宅紹介ではなく暖かい記事に仕上がっています。子供の身長が柱に刻まれているショットも載っていたり(この写真が撮影されたこと、採用されたことは確認用の資料が送られてくるまで知りませんでしたが、カメラマン某氏のセンスが光っています)。鹿児島銀行に行くと手に入ると思います。是非ご覧下さい。

クリスマスが近づいてきて、子どもたちのサンタクロースへのリクエストが具体的になってきました。しかし!コロコロと変わるので「もうサンタは出発してるから!」と、最初の願いに立ち戻る様に説得を続けています。写真は「サンタさんへの手紙」。今日、窓にはりつけられる予定。

鹿児島大学に出かけてきました。11月30日まで図書館で開催されている「屋久島の自然」展。

3000点以上の生物標本(現物)と解説パネルによる展示・・・という充実した内容で、ビンの中に入った魚の標本を手に取って観察出来ました。採取する様子も紹介されていましたが、保存や観察や研究をする執念の様なもの・・・これは半端な気持ちじゃ出来ませんよね。僕はイラストばかりに夢中になっていた学生時代でしたが、こういう研究に時間を費やす青春もあるんだ、という事実が・・・最近になって重くのしかかってきています。いや、自然にかなうものはないと、ようやく実感出来てきたというか。是非いろんな方に見て頂きたい展覧会です。

11月4日に「長崎鼻パーキングガーデン」で捕獲したナナフシ。もう3週間以上生きています。地元で見るものよりも随分と大きく、写真の状態で20センチくらいあります。これは両腕(前足)を前に突き出しているポーズなんでしょうね。調べたところ、バラの葉っぱを食べるという事だったので・・・敷地内に植えてあったバラを枝ごと切って、ケースの中に一緒に入れてあります。バラも、水に差してあるだけですが枯れる事もなく元気です。このナナフシくん、捕まえた時は足をバタバタさせていましたが、捕獲してから活発に動いているところは一度も見た事はなく、ひたすら「枝のフリ」をしています、ケナゲだなあ・・・。おそらく、暗くなってから葉っぱをムシャムシャと食べているんでしょう。なんとな〜く葉っぱが減って来ているのと、フンが落ちているので「生きている」と解るのですがとにかく動かないので、飼っている面白味はあまりありません。「じゃあ、逃がしてあげたら?」とも思うのですが、12月も近くなって来て、外の寒さに耐えられるのだろうか?という事で飼い続けています・・・。

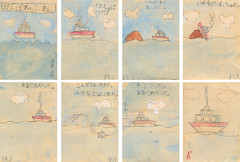

11月も後半・・・既に何だか年末モードに突入していて、暇を見つけては、ちょくちょく片付けなどを始めています。適当に・・・。そんな中、鳩サブレの缶の中から小学校の頃の通信簿やら何やらが出てきました。自分の成績が記憶よりも悪かったことにショックを受けました。記憶では全ての評価が三段階で最高の「よくできる」だったのに、全然違う。自分史においても、歴史は都合良く書き換えられているんですね〜(泣)。画像は、同じ缶から発掘?された弟の絵本。おそらく、三年生程度のレベルだと思われます。実物は画用紙の真ん中に切り込みを入れて折り曲げられた、8頁の本。横書きなのに右綴じなので・・・こうして一枚の画像にすると、ちょっと読みづらいですが、何だか良く出来たお話です。こういう単位でいいから、マンガを毎日描いたら随分と勉強になるんだろうな〜と思いつつ、何度も読んでしまいました。

先日、錦江台公園で遊んでいる時に撮影した二匹の「蛾」。カラフルな遊具の上に止まっていて、かなり目立っていました。保護色なんだろうと思うけど、天敵がいないのかな。ジェット戦闘機も真っ青なフォルムで美しいですね〜

2005年に描いたもの。震災以降は未来に対する価値観が大きく変わりました。今だったら、もっと地味に描いているかも。夢を失ったという訳ではありませんけど。

宮崎に出向いて、九州各地や東京から集まったデザイナーの方々と情報交換してきました。僕が暮らしている地域よりも、更に過酷な状況下で仕事をされている方もおられ、勇気づけられました。飽和している地域で、相手の顔が見えない仕事を進めるよりも、自分の身の丈にあった世界で、手応えのある仕事をしたいという思いで、東京から九州に戻った方。或いは震災の影響で、子供を安全な場所で育てたいと思って移住してきた方。いろんな方のお話を聞く事が出来ました。折しも、この日は天野祐吉さんの遺言書とも捉えられる「成長から成熟へーさよなら経済大国」の発売日でもありました。まだ読んでいないのですが、おそらく、これまで通りの考えで広告やデザインは語れなくなってくるのでしょう。そんな時代に、これまで勉強してきた事をどう活かしていけばいいのか。小さな暮らしの中にヒントが沢山詰まっていると思います。今回集った同志も、持っている言葉は違いましたが、そういう空気を感じ取っていると思います。今、九州がデザインの力でひとつになろうとしています。なるかどうかは解りませんが、そういう動きが目立って来たことは確かですね。

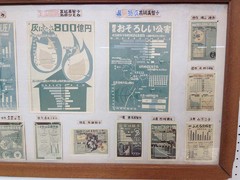

11月17日(日)、僕が暮らしている日置市吹上町永吉地区の文化祭が行われました。4月17日の蓑笠市において「おしかけデザインかごしま」チームが制作した全ポスターを展示させて頂きました。既に7ヶ月が経過しており、どういう主旨で作られたポスターなのか、果たして来場者の目にはどのように映ったのか解りません。やはり掲示されるべき場所に掲示されないと意味は半減してしまうのだなあと実感。そんな中「昭和48年度 統計図表コンクール入賞作品」というパネルが目に飛び込んできました。全国一席、五席、県特選・・・など華々しい功績の作品が額縁に収められていました。今はコンピュータを使いますから、この手の統計図表は誰でもが作れる様になっています。その代わり、熱意を込める事が難しいし、単調になりがち。エクセルの表、と聞いただけで僕は何かネガティブな印象を持ってしまいます。「統計図表に熱意は必要ない」と言われればそれまでなんですが。やはり手描きのグラフやレタリングの文字は、何か訴えかけてくるものがありますね。そして、今の学生よりも確実に熱意がある様に見えるし、先生の指導している姿もきちんと見える様な・・・そんな気がします。

下の方に「過疎化のすすむ吹上町」というグラフがあります。僕が7歳の頃から問題になっていたんですね。つまり、この40年ほど、何の成果も出せていないと・・・。あらためて、悔しい気持ちになりました。