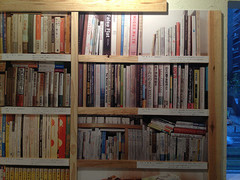

既に会期終了となっていますが、レトロフトMuseoで行われた「私の本棚展」に参加しました。様々な分野の方が、自宅の本棚を撮影し、会場に並べる・・・というユニークな展覧会。会場に行ってみると、本の写真は・・・まあ、写真ですので平面的なんですが、木枠の部分が本物でビックリ。これで、リアリティがかなり増していました。僕の本棚の上下には、たまたま友人の本棚があり・・・何とも不思議な気分。どんな本を読んでいるのか?本棚を見ればその人の考えている事・・・或いは脳みそを見ている?という気持ちにもなれますね。ですから、会場中で、いろんな方の思想が交錯していたんです・・・不思議な空間でした。

会場の様子はコチラから。