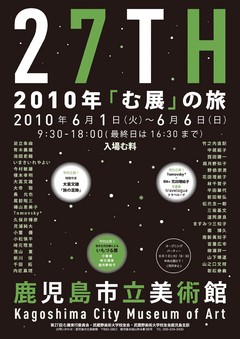

ブログを随分と怠ってしまいました・・・広報活動など、いろいろと用事がありまして。「む展」の搬入を明日に控え、追い込み作業中。いつも、こうなる事は解っていながら、それなりに時間を過ごしてしまいます。忙しいときは忙しいなりに時間が過ぎるし、暇な時は暇なりの時間が過ぎるので、思ったよりも両者の差はない。暇という感覚は最近どこかへ行っています。2010年「む展」の旅。これまでは「む展」というのがメインタイトルでしたが、今回は無理を言って、27TH(27回目)という文字を目立たせたんです。何だろう?と思って入ってくる、通りすがりの人にも期待しています。知り合いで、いつも見に来てくれる方に支えられている事は確かなのですが。今年からちょっとだけイメージを変えたかった。展覧会場も、かなり賑やかになると思います。よろしくお願いいたします!会場でお待ちしております。私、オーテマが会場に到着したら、随時twitterで報告しますね。

(写真は美術館入り口に掲げる看板。経費削減・手作業で水貼り!)