スポーツのニュースは、オリンピックがある/なしにかかわらず毎日決まった枠が設けられています。実に羨ましい。スポーツのように、芸術や美術が一般的な興味の対象となるのはいつの日なのでしょう。個人的には朝のニュースで10分は芸術枠があっていいと思います。

普段はあまりスポーツを観ませんが、W杯や五輪はついつい観てしまいますね・・・!

スポーツのニュースは、オリンピックがある/なしにかかわらず毎日決まった枠が設けられています。実に羨ましい。スポーツのように、芸術や美術が一般的な興味の対象となるのはいつの日なのでしょう。個人的には朝のニュースで10分は芸術枠があっていいと思います。

普段はあまりスポーツを観ませんが、W杯や五輪はついつい観てしまいますね・・・!

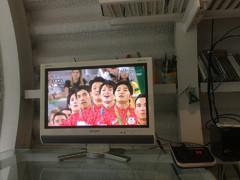

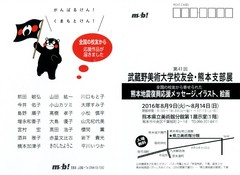

熊本県立美術館分館・第一展示室(1F)で「第41回 武蔵野美術大学校友会・熊本支部展」が行われています。14日(日)まで。

熊本はご存知の通り今年の震災があり、この支部展を開催出来るのかどうか?かなり悩まれたそうです。そんな中、熊本支部と本部の話し合いの中から、全国の支部から作品を持ち寄って熊本支部の応援をしようという企画が持ち上がったそうです。鹿児島は、この動きを受け、先月に行われた「む展」の会場内で、応援フラッグを作るということになったんです。来場者の方に一枚一枚制作していただき、175枚の旗が仕上がりました。8/8の搬入時に、鹿児島のメンバー7名が熊本まで出かけて設営してきました(写真下)。

被災した経験がないので、支援、応援される立場の方のお気持ちを具体的に察することはできません。こんなことをしたら余計なお世話かな?迷惑になるのでは?などと躊躇してしまいがちです。しかし、モノやお金の問題ではなく、「人が動く」ということは、それだけで価値のあることなのだと思いました。

貝掘り。ナミノコガイとか、波貝とか、ナンゲと呼ばれています。夕方の吹上浜に出かけてひたすら捕まえました。Facebookにその場で投稿したら、暑くて出かけられない、熱中症に注意して、などいろいろな声をいただきました。しかしこの日は(8/9)、秋の空で風も心地よく、2時間以上は遊んでいました(実際に暑いと長時間滞在はできないものなんです)。捕まえている最中には、貝の他にも様々な生き物に出会うことが出来ます。この日は卵を抱えたキンセンガニを見つけました。砂浜で進化した究極のデザイン、かっこいいカニです。

ちなみにこの貝は、バターや醤油で炒めて晩御飯のおかずになりました〜。美味しかった。

ポケモンGO!でモンスターを捕まえるのが、この夏から世界的にブレイクしているようですが、こちらは虫GO!貝GO!なんです。

我が家では「蛾を捕まえること」をガトリングと呼んでいます。長男が数年前からはまっていて、昨年と同様、県立博物館が主催する昆虫採集のイベントに参加してきました。場所は「鹿児島市立・少年自然の家」。昆虫を呼び寄せる装置は、先生方がセッティングしてくれています。辺りが徐々に暗くなってきて、写真のような幻想的な風景に。先生の解説によると、雨が少なく、暑さが続いたせいで、この日は昆虫の集まりがあまり良くなかったとのこと。それでも随分といろんな昆虫をみました。長男は蛾が専門なので、クワガタなどには目もくれず専用の捕虫ビンで蛾を殺していました。息が途絶えると、その場でピンセットを使い三角紙に入れます。

写真下は、今回監修してくださった福田輝彦先生の作。

「スロー・ラーナー」

海外文学を読む機会はほとんどないんですが、ジャケ買い(作家にも多少の興味はあります)という感じで、中古で手に入れました。序章だけ飛行機の中で読んだのですが、何度か読み返したくなるような内容が含まれていたんです。「1960年代、文学において対立は、伝統的作品とビートという構図をとった」・・・という部分に始まる記述です。音楽についても語られますし、「アカデミックな壁の外部に見出される多様な生の広がり」という内容もあります。ビートについては、勿論リアルタイムで経験していないので生理的な理解は出来ませんが、自分は様々な場面で、その「影響下にあるもの」から多大な影響を受けてきました。好きな映画や音楽には、どうしても外せない動きとしてビートが常につきまとっています。

ここからは自分の周りの話なんですが・・・鹿児島において伝統的作品と対立する「ビートのような何か」が登場し、対立したことはあるんでしょうか。自分の場合は文学ではなく美術という枠で考えてしまうのでズレるかも知れませんが、鹿児島の美術事情というのは、伝統的作品とそのファンに支えられたままであり、対立軸は(あるのか、ないのか!)ダンマリしたまんまなのかと感じてしまいます。対立、と言っても喧嘩をする訳ではありません。両者が存在することでお互いの価値が高められる訳なんです。自分の願望を俯瞰で見てみると、この「対立する何か」を膨らませたいということになるのではないかと思います。

信号待ちの際に、不思議な看板を見つけたんです。思わず近くにある道の駅に車を停めて、看板の場所まで徒歩で戻り撮影。この場所は「妙円寺詣り」という鹿児島の有名な行事の時の通過点・・・。大勢の人がゾロゾロと歩くイベントなので、歩道に贅沢なスペースが設けられており、このイラストの通り、緑、黄色、赤と塗り分けられていなす(黄色は点字ブロック)。このイラストに惹きつけられた理由は、あくまでも絵画としての魅力であって、イベントや歩道の仕組みとは全く関係がないのですが・・・。几帳面に塗り分けられた三色に抵抗するかのように、荒い筆致やエアブラシ(もしくはスプレー)でバランスを取っている。視線でいうと、遠方の空が見えているので低めの設定かと思いきや、横断歩道は衛星写真のように真下に見下ろしています。複数の視点を一枚に納めるという点では(無意識であっても)キュビズムの影響下にある作品と言っていいでしょう。

そういう理屈を抜きにしても、何だかこの絵から漂ってくる、ただならぬムードに惹きつけられてしまいましたとさ・・・。(友人は横山裕一を思い出したそうです、確かに。)

映画「シン・ゴジラ」を観てきました。(ネタバレなしです。)

大傑作。震災以降にゴジラを作る意味、芸術(ポップカルチャーやオタク文化を軸とする)の意味を再認識させられました。なおかつ考え抜かれたエンターテイメント作品になっています。

僕は特に東宝特撮マニアでもありませんし、機会があったら観る、録画する程度のファンなのですが、今回は劇場できちんと観て大正解でした。こういう映画に触れるたびに「自分もきちんとしたものを作りたい」という欲望が高まってきます。

小学校2年、6年の息子たちも満足した様子。大人と子供では全然感じ方の違う映画だと思いますが、この夏オススメの一本であることは間違いありません〜!

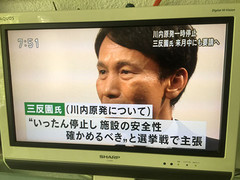

新知事初登庁のニュースもあって、新しい鹿児島がこれから始まるんだという予感がしています。「全国で唯一稼働している川内原発」を抱えている鹿児島だからこそ、エネルギー政策について、彼への期待もかなり高い。前知事とは違って、きちんと県民の視線で発言している様子が何度となくテレビで流されて、その度に自然と涙が浮かびます。

しかし楽観視をしている訳ではありません。とにかく、彼が知事を務める最初の4年間は「彼が何をするのか?」をウォッチするのではなく「彼をどれだけ応援出来るのか?」の方がもっと重要だと思います。期待するのではなく「一緒に行動していく」という気持ちが県民の間で共有されないといけませんね。

子供達の夏休みも最初の10日が早くも終了、今日から8月です。庭で偶然セミの羽化する様子に立ち会いました。幼虫は最後の体力を振り絞って木に登ってくるので、触ってはいけません。片道の燃料だけを積んで月へ向かっているロケットと考えていいでしょう。月まで辿り着けば、移動するエネルギーは必要なくなり変態モードに切り替えられるのです(あら、意味わかんないか・・・)。僕は2回ほど、セミが羽化に失敗する様子を見ています。一度目は、子供達が幼虫を捕まえてスケッチをしていたのですが・・・その間に体力を消耗、木に登るタイミングを逸して死んでしまいました。二回目は友人のケースですが、登る途中で子供が触ってしまい・・・やはりエネルギー切れで、羽が伸びきる最中に死んでしまいました。直後に死の匂いを嗅ぎつけたアリたちがすぐに集まってきて・・・自然界に無駄死にはないと解るのですが・・・。

2011年にはこんな記事も書いています。枝ごと部屋に持ち帰ればうまく観察できると思います。