大分にあるGreen Circleさんからの仕事でした。ありがとうございます。

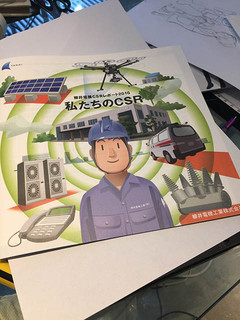

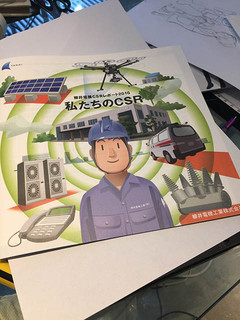

柳井電気工業のCSRレポート。

僕のイラストは、工業系、医療系からの仕事が比較的多いのです、未来やメカを描くのが好きなので、何の迷いもなく描いていますね。

大分にあるGreen Circleさんからの仕事でした。ありがとうございます。

柳井電気工業のCSRレポート。

僕のイラストは、工業系、医療系からの仕事が比較的多いのです、未来やメカを描くのが好きなので、何の迷いもなく描いていますね。

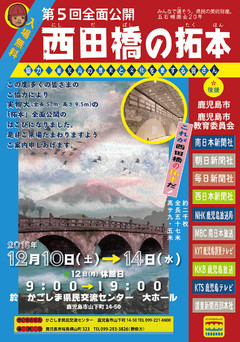

1993年8月6日の水害を機に、市民に親しまれていた甲突川に架かる「五石橋」が取り壊されてしまいました。現地保存を求めるグループが、西田橋の全体を網羅する2000枚に及ぶ「拓本原本」を採りあげたことを記憶している人はどれだけいるでしょうか。いや、僕もその頃は鹿児島にいなかったので全く知りません。今、鹿児島では国登録有形文化財の「鹿児島銀行本店別館」の取り壊しが話題になっています。本気で保存したいのであれば、西田橋の拓本をめぐる活動が参考になると思います。

貴重な「西田橋の拓本」が来月公開されます。全長57メートル、高さ9.5メートル、大迫力です。

西田橋には思い出のない自分ですが、諸先輩方の熱意に感化されてデザインのお手伝いをしています。

是非、お出かけください。12/10〜14(12は休館)です。

よろしくお願いいたします。

以下・チラシのテキストを転載します。

***

甲突川には「五石橋」と親しまれたアーチ石橋が架かっていました

玉江橋 新上橋 西田橋 高麗橋 武之橋

今年は甲突川から全ての石橋が撤去されて丸20年になります。170年昔架けられた「五石橋」は県民の誇りであり、生活を支える現役の橋として、また絵ハガキにもなった鹿児島を代表する観光の名所として親しまれていました。

その石造技術の起源は遠くギリシャ、ローマに及び、中国を経て幕末の西欧からの技術流入とも融合して、肥後の石工「岩永三五郎」の指導のもと、薩摩の人々の力と合わさって、鹿児島で独自の花を開かせたのでした。鹿児島に残された石橋をはじめとする石造遺構は世界史の流れの中で終結点として位置づけるべきでしょう。

◉国が重要文化財に指定しようとしたが、鹿児島県は断った!

戦後、国が「五石橋」をまとめて”国の重要文化財”に指定することを申し入れましたが、なぜかこのとき鹿児島県は断っています。それまでに「石橋」を邪魔にし、撤去しようとする勢力の動きは再三にわたってありました。しかし鹿児島の歴史と文化を愛し、誇りとする人々の働きによって「石橋」は現地に守られていたのです。

平成4年(1992年)鹿児島市はようやく腰を上げて「石橋を中心とした街づくり」を掲げたのでした。その矢先ーーーーー・・・

◉1993年8・6水害!武之橋と新上橋崩壊??

8月6日鹿児島を襲った100年に一度といわれる大雨、甲突川の周辺家屋や天文館の中心部まで水没し。死者が出る大災害になりました。2日後、当時の県知事が「石橋」の撤去を示唆し、「水害の要因とみなされる」と先人たちの汗血の結晶に責任を押しつける発言をして、一部マスコミ報道とも相まって、多くの被災者の間に「石橋憎し」の空気をひろげてしまいました。しかし住民グループの調査や周辺住民の証言によると、濁流は石橋よりはるか上流であふれていたのです。「岩永三五郎」が言い遺した「石橋を守るためには上流に木を植えて森をつくりなさい」という言葉と逆行した、無定見な開発、時代遅れの川の直線化工事、護岸のコンクリート化など経済を優先させた都市構造の激変こそ、自然の営みに抗しきれなかった災害の最大の元凶ではなかったのでしょうか??「五連」のアーチ石橋として日本最長だった「武之橋」や「新上橋」崩壊の原因は単なる水圧によるものではなく、後世上流に造られたコンクリート橋や鉄の人道橋をくぐってくる流れに影響されたものと考えられます。

◉撤去、移設を強行する県と市!!!

災害直後から県は「石橋」の撤去、移設の方針を強行しました。「石橋を中心とした街づくり」を標榜していた鹿児島市は県に先んじて県重要文化財の「西田橋」を省く4橋を解体してしまいました。

◉盛り上がる「現地保存」の声!!!

このような県や市の強引な姿勢に対して「石橋を現地に守ろう」とする県民の運動は、かつてないエネルギーを集めて、様々な集会や座り込み、県議選挙や住民投票条例制定を求めて盛り上がったのでした。しかし県と市は、この県民の願いを一顧だにせず方針を強行し続けました。

◉「西田橋を拓本でのこす会」の活動は現地保存を求めた運動です。

県内で活躍する美術家たちが中心となった市民運動の一環です。最も価値ある姿で歴史遺産を未来に引き継ぐことを企図したのです。開始にあたり県と交渉し、「現地保存」を主張しながら「拓本活動」を行うことを認めさせました。その結果「拓本」という美術表現方法を用いて、ほぼ「西田橋」の全体を網羅する約2,000枚の拓本原本を採りあげました。その原本を元にコピー技術を活用して「復現」したのが実物大(全長57メートル 高さ9.5メートル)の「西田橋下流側拓本図」です。因みに拓本活動に参加された人は述べ一万人に及びます。

◉拓本で浮かび出る「石橋」に託された謎「七福神」?!

拓本活動で浮かび上がった謎のひとつです。「七福神」が祭祀されていた痕跡がみつかりました。当時の薩摩がかかえていた事情と、先人たちが後世に伝えようとした想いがしのばれます。今回、会場で「西田橋」に「七福神」が祭祀されていた所以を証明します。

◉行政(県・市)による拓本の保存・継承を求めています!!!!!

私たちは「西田橋の拓本」は歴史を証明し、往時の「西田橋」を再現できる随一の資料として、行政による継承・保存を20年以上にわたって求め続けてきました。これまで行政の同意は全く得られていません。県民と行政間の信頼と、より豊かな協力関係を構築するためにも、行政は「20世紀の鹿児島県民が創りあげた新しい美術文化財」として保存・継承に手を差しのべるべきです。

◉豊かな未来の鹿児島創造を見据えて運動を続けてまいります。今後とも多くの皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

AD2016年 12月

にしだばしを拓本でのこす会・まちづくり県民会議

<事務局> 鹿児島市桜島横山町323 野添宗男

11月6日、第30回永吉地区文化祭が行われました。母は俳句、僕はイラストの下描き(先日「む展」に出品したもの)を展示。妻は伝統芸能の「ほうそう踊り」で三味線デビュー、長男と次男は合唱と展示で参加。そんな訳で、うちは三男以外何らかの形で参加したことになります。

会場の外では、手作りのマシンで焼かれた、かなり美味しい焼き芋が振る舞われていました。早速家に持ち帰って昼ごはんに食べたのですが、これが無茶苦茶うまい。東京だとおそらく2000円はします!この時の日差しが妙に美しく、麦茶やチャーハンが光り輝いていたんですよ・・・よくわからないけど、そういう日差しに年に何回か巡り会うことがあって・・・いつも、日常をかみしめるように生きないといけないと思っているんですが、こういう瞬間は何というか、向こう側から「お前は幸せだろう!」というお節介な?エネルギーがバンバンきますね。

今回で、3回目かな・・・?地元の永吉小学校で図工の授業をしてきました。担当するのは3-4年生の複式学級、14名。色々と悩んだ挙句、「アイソメトリック図法」を用いて永吉の未来の街を表現してもらうことにしました。図法をきちんと理解してもらうのに、割と時間がかかってしまいましたね。そんな訳で建物自体の構造は単純になってしまったのですが、最後に一枚の大きな紙に貼り付けた時の一体感は、随分と自然な仕上がりになったと思います。絵画と違って、自分はデザインの仕事をしているので、最終的な着地点を設計するのが好きです。子供達は、どこまでこちらの意図をくみ取ってくれたのか何とも言えないのですが、街を組み上げていく作業の時には、いろんなアイデアが次から次に飛び出してきて、教室が大賑わいになりました。

3-4年生のみんな、ありがとう。

10年ほど僕がイラストを教えているタラデザイン専門学校。最近は企業とコラボレーションして学生がCMを作ったり、僕の知らないところで社会との繋がりが随分と出てきているようです。今、本館のロビーの正面にこのパネルが飾ってあるのですが、今回は学生が航空機のデザインを手がけたんだそうです。素直に「羨ましいぞ・・・」。

多様性多様性と呑気なことを言っている間に、自国至上主義のような価値観も反動で出てきたのでしょうか。小池都知事からも「都民ファースト」という言葉が良く聞かれます。アメリカにしても東京にしても、そこに住んでいない人にとっては「関係のない話」と片付けてしまうことは簡単です。自分の最近の実情と照らし合わせると、ちょっと前は、地域外の人との交流人口を増やしたい、という考えから、地域の人がどれだけ楽しめるか、という姿勢に変わってきています。そういう意味では、自国至上主義と小さな地域の問題は、どこかで繋がってきているのかも知れません。この考え方の先にあるのは、差別主義ではなく「究極の自分勝手は、周りを幸せにする」ということなんだと僕は考えています(もちろん、究極というのは、誰かの犠牲があってはいけない、というのが大前提ですけれど)。その方が、自分も生きやすい。今、不安な時代の中で、自分のことすら考える余裕がない・・・つまり自分勝手が出来ない、ということが問題なんだと思います。トランプ氏は、当選前とは違って「もしかするといい人なのかも」という報道が急に増えてきました。メディアは風見鶏なんだなあと改めて思うと同時に、卑屈にならないよう、毎日を過ごしたいと思っています。

10月29日、NPOかごしま自然学校と吹上永吉エコプレイヤーズが主宰する、ジャム作りや焼き芋、薪割り体験のイベントが行われました。今回で2回目。自宅の裏山・オーテマウンテンがその舞台。これだけの人数が集まると山も喜んでいると思います〜!

日本が不景気から脱出できない理由は幾つかあると思いますが、僕が確信を持って説明できるのは一点だけです。「国土がきちんと使われていない」ということ。狭い場所に人を集めて効率的だ、経済的だと言っているんですが、そこに集まった人、集められた人の暮らしというと・・・萎縮したり、病気になったり、子供が育てづらかったり・・・あまりいいことがない様に感じます。日本の総面積を人口で割ると、一人当たりが使える面積ってどのくらいあるんでしょうか?沢山使える筈ですよ。タワーマンションからグラウンドレベルの暮らしに人を回帰させ(特に過疎化地域へ)、そこで、ひとまずは家族のための食料を作ったり、ビジネスを起こしたりすれば、徐々に日本は変わってくるのではないでしょうか。コンパクトシティという発想自体が、間違いだと僕は思いますね。

第1回J-ログ工法でつくるワークショップに出かけてきました。

金物を殆ど使わない工法で、1日で小屋が出来上がります。「古民家に住みたいけど状態が悪く移住を決断しづらい」という場合に、ひとまずこの小屋を敷地内に建てて、メインの古民家はじっくり修理していく・・・という使い方が想定されます。

・自由設計にも対応

・アレルギー体質の方に優しい

・地材地消〜里山の活性化を目指している

などの特徴が挙げられるそうです。

小屋の写真がたくさん掲載されている「小屋」という本です。

ワールドフォトプレスだけあって、カタログ的にペラペラとめくれる楽しさがあります。写真もHDR系?の派手めな状態のものが多く、小屋といっても地味な、質素な印象は薄く、どちらかというとポップな印象で紹介されています。

それだけに、何か未来を感じるような作りに感じます・・・自分も暇を見つけて小屋を何十棟も建てたいという夢があります。